元気な子供たちの活躍です!

| 11月14日 |

ゴミの分別を学んだ!にじいろ保育園中野野方『環境学習』 |

| 11月16日 |

青少年育成大和地区委員会『ウォークラリー』 |

| 9月28日 |

啓明小学校『わんわんパトロール隊』 |

| 9月28日 |

啓明小学校『のがた交通安全&啓明キッズフリマ』 |

| 9月13日 |

微笑ましい姿がいっぱい!七海保育園『おまつりごっこ』 |

| 9月17日 |

大和東もみじの森保育園『月見団子作り』 |

| 9月18日 |

大和西児童館『おはなし会』 |

| 8月8日・9日 |

田中ナースリー大和保育園『年長合同おとまり保育』 |

| 7月27日 |

ミニリーダー講習会『アルバム作り』 |

| 7月20日・21日 |

子供たちが大活躍!八幡神社『例大祭』 |

| 6月1日 |

現在の校庭で最後の開催!明和中学校『体育祭』 |

| 6月14日 |

生徒たちは興味津々!啓明小学校『中野区のことを知ろう』 |

| 7月3日 |

町の人たちが待っていた!てりは保育園なかの『たなばた会』 |

| 5月18日 |

地域の方々も楽しんだ!七海保育園の恒例イベント『七海まつり』 |

| 5月16日・17日 |

園児の心を解放!大和幼稚園『絵の具のぬたくり』 |

| 5月2日 |

楽しかったね!七海保育園『子どもの日会』 |

| 5月1日 |

トリケラトプスがいた!やはた幼稚園『春の遠足』 |

| 4月26日 |

田中ナースリー大和保育園『子どもの日おいわい会』 |

| 5月1日 |

大和東もみじの森保育園『こどもの日の集い』 |

| 4月26日 |

また、みんなで待っているよ!てりは保育園なかの『こどもの日』 |

| 4月17日 |

パトカーも来たよ!七海保育園『交通安全教室』 |

| 3月中旬~4月上旬 |

新しい旅立ち、おめでとう! |

| 4月7日 |

満開の桜の下で、泉光山蓮華寺『<第75回>花まつり』 |

| 3月30日 |

10年間ありがとう!おうち保育園なかの大和『閉園会』 |

| 3月1日 |

嬉しいメニューも出た!大和東もみじの森保育園『ひなまつり会』 |

| 2月28日 |

町の人たちが待っていた!おうち保育園なかの大和『ひなまつり』 |

| 3月2日 |

青少年育成大和地区委員会『ミニリーダーバスハイク』 |

| 1月29日 |

子供たちに大人気!やはた幼稚園『移動動物園』 |

| 2月3日 |

いっぱい拾えてニコニコ顔!八幡神社『節分祭豆まき』 |

| 1月26日 |

一年間の成長の証し!大和東もみじの森保育園『わくわく子どもランド』 |

| 1月24日 |

綺麗で穏やかな時間でした。大和幼稚園『ロバの音楽座』 |

| 1月18日 |

人形と歌が楽しかった!七海保育園『観劇会』 |

| 20241月13日 |

生徒たちの成長の証し、明和中学校『作品展』 |

11月14日(木)毎年早稲田通り公園で、中野区環境部ごみゼロ推進課清掃事務所の方の指導で開催している『環境学習』に今年も全園児が参加し危険なゴミの出し方の実演や、作業員の方の靴の秘密などを教えていただきました。4歳児は、たくさんのゴミの中からプラマークを見つけるゲームに参加し、マークを見つけては大喜びでした。5歳児は更にグレードアップのゴミ分別ゲームで、ペットボトル・アルミ・スチール・紙パック・紙・プラのリサイクルマークを学び、たくさんのゴミをひとつひとつ確認して仕分けました。また、普段の給食で「食べ残しを減らすこと」や、手を拭く「ペーパータオルを1回1枚で小さく丸めるまで使用する」など、保育園でも子どもたちが取り組めることも教えていただきました。(天野園長先生)

11月16日(土)青少年育成大和地区委員会はウォークラリーを参加者40名、スタッフ22名で実施しました。今回もコマ図を見ながら、野方、沼袋そしてちょこっと練馬(徳殿公園)をAコース3班と反対回りのBコース4班に分かれて歩きました。野方駅の環七の下に歩道があることを知らない子も多いと思い、今回はコースにいれてみました。また、チェックポイントでは、毎回公衆電話を掛ける体験をしていますが、今回は井戸ある公園で井戸水を汲むという体験をしてもらいました。チェックポイントでの得点と、設定時間にいかに近い時間で回ってくるかの時間得点で順位を決め、1位から3位の班には、金・銀・銅のメダルを授与しました。(佐久間さん)

9月28日(土)啓明小学校で行われた「のがた交通安全&啓明キッズフリマ」内で、わんわんパトロール隊募集と交流会を行いました。少し暑い日でしたがワンちゃんたちと飼い主さんたちが交流して下さり、かわいいワンちゃんが見られてとても癒されました。来てくださった方には、お散歩の時に小物を入れたりできるサコッシュを進呈させていただきました。お散歩中などに携帯してもらい、防犯の意味でも「大人が見ているよ」と、子供たちが安心して街を歩けるといいなと思います。ご協力いただけるわんわん友だちを随時募集しておりますので、お近くの方はぜひ啓明小学校PTAまでよろしくお願いします。(坂田さん)

| 9月28日(土)野方警察署のパトカーや白バイが啓明小の校庭に並び、子供たちが実際にサイレンを鳴らしてみたり、パトカーのマイクを使わせてもらっていました。また、スタントマンによる交通安全教室も行われ、目の前で見ていた子供たちもリアルさに驚いていました。ピーポくんと、のが太くんの楽しい掛け合いも見られました。教室でのうんこドリルを使った交通安全教室も大変な盛り上がりでした。キッズフリマでは色々なお店があり、それぞれ売ったり買ったり。並べ方も工夫されていました。今回は雨予報だった為一部変更になってしまいましたが、沢山の方が参加してくださって啓明小学校での新しいイベントの一つになりました。(坂田さん) |

|

9月13日(金)3・4・5歳児がお店屋さんになり、『おまつりごっこ』を行いました。お囃子が流れる中、「人形すくい」「くじびき」「まとあて」「ポップコーン」「チョコバナナ」「とうもろこし」など、たくさんのお店があり、子どもたちは目を輝かせながら売り買いを楽しんでいました。乳児クラスの子どもたちが遊びに来ると、お店当番の子どもたちは大はりきり!腰をかがめ「なにがいい?」と優しく声をかける微笑ましい姿が見られました。午後には子どもたちが作ったおみこしを園庭でかつぎ「わっしょい!わっしょい!」と元気な声で残暑を吹き飛ばしました。お腹いっぱい食べ、お土産も盛りだくさん。大満足の『おまつりごっこ』となりました。(成田先生)

中秋の名月の9月17日(火)エプロンと三角巾にマスクを付けた5歳の園児20名が『月見団子作り』に挑戦しました。先生が作り方の説明をしてくれた後、5つのグループ毎に道具と材料が配られました。まずはボールに団子の粉を入れ、水を加えて練ります。先生に練った固さをチェックしてもらい、お団子に丸めました。「力を入れて練るのが大変だったけど、楽しかった」と作ったお団子を手に満足の笑顔でした。お団子は三方に乗せて、園児たちが作ったお月様やウサギの折り紙と一緒に玄関ホールに飾られました。みんな頑張ったね!

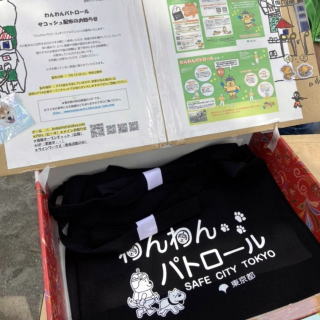

9月18日(水)『おはなし会』を行いました。「大和朗読の会」の皆さんに毎月お願いしています。

最初は「しどうほうがく」という狂言を基にした絵本です。少し難しい箇所もありましたが、絵と語りの面白さに子どもたちは見入っていました。続いて“紙芝居がはじまるよ”という拍子木入りの呼び込みで、大型紙芝居が始まりました。「たべられたやまんば」です。模造紙1枚分の大きさ、16枚の手描きの作品です。やまんば・小僧・和尚を個性豊かに演じ分けたセリフ回しに、子どもたちもどんどん集中して話の中に入り込んでいました。

終わると同時に「面白かった」「やまんばはもっと怖くても」などの感想が飛び出していました。動画にはない楽しさを満喫しました。

8月8日(木)~9(金)に一泊二日で高尾にて『年長おとまり保育』を行いました。

同法人の若宮保育園では毎年実施していますが、今回は合同で実施。大和保育園は初めてのおとまり保育でした。

昨年から若宮と大和で交流をする中で、どのような活動にするか、4つの混合グループで話し合い、グループ名を話し合いで決めました。宿泊所の予約の関係から8月に実施が決まっていたので、事前に熱中症対策や、安全対策を計画し、無理のない柔軟な計画変更も考慮し実施しました。

それぞれの園から電車で高尾を目指して出発。高尾山口で若宮と大和が合流。4グループに分かれて高尾山へ。ロープウェイの傾きに大興奮、山の上からみる景色は、思わず『ヤッホー!』と叫んでしまうほどの絶景。すれ違う人に「こんにちはー!」と元気に挨拶もしていました。徒歩での山頂を目指しましたが、暑さと雷雨予報が出ていたので、中腹で下山を決め、599ミュージアムで昼食をとりました。保護者の方が準備してくださったお弁当をひろげ、快適な空間で楽しく食べました。宿泊所へ移動し、お楽しみ活動や食堂での夕食、夜の探検、大浴場でのお風呂体験、みんなで就寝…。大興奮の中でも睡魔が…夜の見守りを先生たちで行いました。次の日は朝の体操、アスレチックあそび、虫探しではバッタなどを捕まえ、高尾の生き物の大きさに驚く子どもたちでした。

昼食はカレーライスとサイダーフルーツポンチを作りました。薪をくべて火をつけて飯ごうで米を炊きますが、すぐに火が消えてしまうなどのハプニングもみんなで乗り越え、苦労して作ったごはんはおいしいねー、サイコーの味だね!と大絶賛でした。

仲間と一緒に協力して楽しく過ごすために、どう考えて行動するか、自立に向けて一人ひとりの成長が見られました。就学に向けて、これからも楽しみです。(石澤園長)

7月27日(土)に青少年育成大和地区委員会のミニリーダー講習会『アルバム作り』を開催いたしました。 参加者は、親子合わせて21名でした。 最近は、写真もスマホで撮って、そのままスマホで見るというのが一般的になっていますが、

それをあえてプリントし、それを飾るアルバムを作るという創作活動を実施しました。 これが結構子どもたちにはまったみたいで、アルバム本体が出来上がると、みんな色々とデコレーションして、自分だけのアルバム感をだしてくれました。用意してきた写真にあわせていろいろ貼ったり、可愛らしくしようとキラキラシールを貼ってみたり、本当に子どもたちの感性は素晴らしかったです。みんな素敵なアルバムを完成させました。(佐久間さん)

今年の『例大祭』は、20日(土)に『子供神輿』と『大盆踊り会』が行われ、21日(日)の『大人神輿』で幕を閉じました。両日とも猛暑日の中、本当にご苦労様でした。

猛暑の中、頑張った!『子供神輿』

7月20日(土)大和町郵便局の前に、子供たちと保護者の約100名が集合し、11:00に『子供神輿』がスタートしました。小学生の低学年までは神輿の綱を引き、高学年の生徒たちは神輿を担いでの運行でした。途中、花公園と当センターの2カ所が休憩所になっていて、冷たい麦茶や塩分補給の飴が配られましたが、子供たちに一番人気があったのはアイスの“ガリガリくん”でした。2時間弱の運行で、宮入まで頑張った子供たちには「大和湯」の入浴券が配られました。たくさん汗をかいたので、入浴券は嬉しかったですね。

有名グループに子供が参加!『大盆踊り会』

7月20日(土)スタートに登場した音楽グループが、オリジナル曲と盆踊りの振り付けを披露してくれました。次いで登場したのは、驚いたことに人気No,1の“ケケノコ族”でした。例年なら踊りが盛り上がった中盤に登場したのですが・・・。さらに驚いたのは5曲も踊ってくれた上に、最後は全員がポーズをとって撮影タイムまでサービスしてくれて、観客は大喜びでした。さらに、今までは舞台の周りで踊るだけだった妖怪に扮した人を、舞台に上げて妖怪名で紹介してくれました。今年目についたのは、“ケケノコ族”にも妖怪グループにも、子供が数人参加していたことです。これからが楽しみですね。

休憩所はオアシス!『大人神輿』

7月21日(日)今回の運行ルートは、大和町の西端にある松本農場も廻る最長ルートで、15:00に美鳩小の東門をスタートし、宮入は18:30予定の3時間半のスケジュールでした。当日は35度を超える猛暑の中、担ぎ手として参加した約20団体の人たちには、途中に4カ所設置された休憩所で冷やした缶ビールとおつまみが配られ、汗で光っていた顔が、冷たいビールで満面の笑顔に変わりました。この暑い中、頑張ってくれた皆さん!ほんとうにご苦労さまでした。

6月1日(土)に<第4回>明和中学校『体育祭』が開催されました。 開校以来、中野区立中学校の中で在校生が一番多い 明和中ですが、1年生が5クラス編成になった今年は

全校生徒による圧巻の入場行進から始まり、昨年から採用された部活対抗リレーや、今年から新種目となったスウェーデンリレー。 二人三脚に、団体競技の大縄跳び、そして3年生のダンスパフォーマンスで会場は大いに盛り上がりました。

梅雨時でもあり、お天気も心配されましたが3年生にとっては、最後の『体育祭』を大きな怪我もなく無事終えることができました。

また、今回は新校舎移転に伴い、現在の校庭で行う最後の『体育祭』となりましたが、今年のスローガンでもある「有終完美〜最後まで協者であれ!〜」の通り、生徒一人一人の頑張りと団結力を体現したパフォーマンスに、胸が熱くなりました。(江川さん)

6月14日(金)、啓明小3年生が大和町の松本農園を訪問しました。社会の授業の『中野区のことを知ろう』というテーマでした。松本農園では、玉ねぎやニラ・トウモロコシなどを育てていました。珍しい形のかぼちゃも育てていて、もう小さな実がなっていました。野菜の育て方や、ビニールマルチなど農業に使う色々な道具を見せてもらいました。初めて見るすごい道具が沢山ありました。練馬区には畑が沢山ありますが、中野区にも畑がありびっくりしました。中野区のことをもっと沢山知りたいな、と思いました。(3年・野本正輝)

7月3日(水)園に飾った、たなばた飾りのそばで「たなばたの歌」をみんなで歌った後、園児たち12名が保育士さんと一緒にセンターのたなばた飾りを見に来てくれました。

センターでは、今回も「傾聴サロンやまと」の加藤さんが、動物の顔を貼り付ける彦星と織姫の折り紙を用意し、防災士の関口さんは園児分のお菓子を買って待っていました。全員でたなばた飾りの前で記念撮影をし、「たなばたの歌」の合唱が終わると、園児たちに用意したプレゼントが配られました。もらった園児たちはニコニコ顔でしたが、もっと幸せそうな笑顔だったのは配った人たちでした。園児の皆さん、大和町の人たちを元気付けるためにも、ぜひまた来てくださいね。待っています。

5月18日(土)暑いくらいの良い天気の中、在園児・卒園児・地域の方をお招きし『七海まつり』を開催しました。やきそば、フランクの模擬店のほか、地域業者さんの協力によるおこわやシフォンケーキ、給食室からは豚汁・ポップコーン・かき氷など、美味しいものに溢れたおまつりとなりました。また、ゲームや、手作りおもちゃ・トランポリンやオリエンテーリング・バルーンアートなどのコーナーでは、小さい子から小学生まで、家族みんなで楽しんでいる姿が見られました。中学生のボランティアさんの大活躍のおかげで、大盛況の楽しい一日となりました。(成田先生)

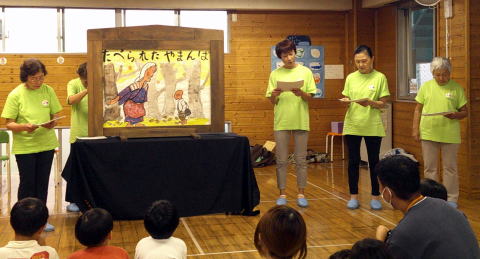

ご家庭では中々行なうことが出来ない『絵の具のぬたくり(ボディペインティング)』や「フィンガーペインティング」を、汚れを気にせずに心ゆくまで楽しみ、のびのびと自己解放してほしいことが、保育の“ねらい”だそうです。今回、年齢ごとに開催日を決めて行われましたが、年中組と年長組を取材させていただきました。

5月16日(木)は年中組の園児たちが「フィンガーペインティング」に挑戦しました。透明な薄いアクリル板の上に、手で白い絵の具を一面に塗って絵の具の感触を楽しんでから、指で絵の具を擦り取るように好きな絵を描きました。その上に黒い紙を置いて上から擦ると、白い絵具の中に園児が描いた絵が黒い線で現れました。園児たちは、花や動物などの自分の作品を誇らしげに見せ合っていました。

5月17日(金)快晴のもと、年長組の「ボディペインティング」が全員で行われました。園庭にブルーシートを敷き、その上に絵の具が入ったバケツが用意され、ペインティングの開始です。園児たちは柄のついた大型のハケや筆に絵の具をつけて、友だちや先生にぬっていました。中には、自分で顔や胸にぬっている園児もいました。園児たちは「楽しかった!」「気持ちよかった!」と、絵の具がついた満面の笑顔を見せてくれました。きっとみんなの心も晴れ晴れしたと思います。

5月2日(木)晴天に恵まれ、こいのぼりが気持ちよさそうに泳ぐ中、園庭で『子どもの日会』を行いました。子どもの日の由来のお話を聞いた後、各クラスで作ったこいのぼりを使った「こいのぼりリレー」で体を動かしました。2人組で運ぶこいのぼりは持ちにくく少し難しそうでしたが、落とさないように大切に抱えながら走る微笑ましい姿が見られました。「こいのたきのぼり」のわらべうたでは、川を泳ぐこいのぼりになりきり、3・4・5歳児みんなで楽しみました。

世界中の子どもたちが鯉のように、健やかにたくましく成長しますように・・・(成田先生)

5月1日(水)やはた幼稚園のみんなで、上野の国立科学博物館へ遠足に行きました。

4月に入園したばかりの年少さんはお父さんやお母さんも一緒です。とっても広い博物館、好奇心いっぱいの眼差して展示を巡ります。お顔の大きさほどの松ぼっくりを見つけてびっくりの年中さん。恐竜を見つけるやいなや「トリケラトプス!」と言い当てるものしりの年長さん。年少さんは親同士のコミュニケーションもとれるいい時間となりました。(龍太郎先生)

4月26日(金)に『子どもの日おいわい会』を行いました。今年は、ホールに五月人形・兜の段飾りを飾り、子どもの日の由来、こいのぼりの歌を歌いました。

集合写真を撮った後は、お待ちかねの幼児異年齢『すもう大会』を園庭で行いました。晴天の空に元気に泳ぐこいのぼりの下で、いよいよスタート!「はっけよーい、のこった!」の声で、一斉に手を組んで力比べ! 勝つ気満々の子もいれば、やさしく遠慮がちに手をつないでクルクル回る子、負けて悔し泣きの子、子どもたちは色々な表情を見せてくれました。3~5歳児のたて割りチーム戦では、子どもチーム

対 先生一人で土俵に立ち、先生に勝ったチームは大喜びでした。チームでは赤チームが総合優勝でトロフィーをもらい、また、個人戦の優勝者にもメダルを授与しました。

笑い涙あり、汗をかいて良い運動の後は、こいのぼりランチ、おやつに手作り柏餅を食べてお腹も満足!楽しい一日でした。中野わんぱく相撲にもそのうち出られるかな?これからも地域の子どもたちが、すくすくと大きくなりますように…。(石澤園長先生)

5月1日(水)子育て支援の一環として、地域の0〜3歳の子供3組も招待して『こどもの日の集い』を開催しました。スタートは2人の先生が0〜2歳の園児の部屋を回り、こいのぼりの歌を歌ったり、童話を読んだり、ショウブとカシワモチの説明をしてくれました。3〜5歳の園児たちは、ライブラリーコーナーに全員集合して、2人の先生と一緒にこいのぼりの歌を歌い、童話の紙芝居を見たり、先生が出すクイズに答えていました。最後に3〜5歳の園児たちが挑戦したのは、全員をオレンジチーム・みどりチーム・みずいろチームに分けて、牛乳パックで作ったこいのぼりのコイをトレーに乗せて2人で運び、チームの合計タイムを競う「こいのぼりリレー」です。みんなトレーから落ちるコイに苦戦していましたが、優勝はみどりチームが獲得して『こどもの日の集い』は終了しました。生憎の雨で園内での競技でしたが、園児たちの顔は晴々の笑顔でした。

4月26日(金)1~2歳の園児たち11名が保育士さんに連れられて、当センターで開催中の「端午の節句飾り」を見に来てくれました。てりは保育園の園児たちが当センターに来たのは初めてで、最初はキョロキョロしたり泣きだしたり、落ち着かない様子でしたが、ホールに飾られた鎧兜や鯉のぼりを見て嬉しそうな笑顔になりました。今回も町会の人たちが、兜と鯉のぼりの折り紙やお菓子のプレゼントを用意して待っていました。配る町会の人たちの笑顔と、もらう園児たちの笑顔で、ホールには笑顔が溢れました。6月から7月に予定されている「七夕飾り」にも、ぜひ遊びに来てくださいね。

4月17日(水)野方警察の交通指導員さんに来園いただき、3・4・5歳児を対象に安全な歩き方等を指導してもらいました。園庭に停まったパトカーを見ると、子どもたちのウキウキワクワクも絶好調。そばに行きまじまじと観察し、ピカピカ光る“日照(桜の大門)”を見つけるとかっこいい!!と大感激の様子でした。

指導員の方から横断歩道の渡り方を教えてもらい、実際に園庭に準備された横断歩道と信号機で練習しました。少し緊張していたようですが、信号機をよく見ており、点滅信号もしっかり停まり、青になったのを確認して手をあげてわたる姿はとても誇らしげでした。

“いのちはひとつ”と教えてもらった子どもたち。これからも交通ルールを守り、楽しい散歩に出かけたいと思います。(成田先生)

3月中旬から4月上旬にかけて、大和地域の保育園・幼稚園と小中学校で卒園・入園式と卒業・入学式が行われました。園児たちも小中学生も、希望に笑顔が輝いていました。

●保育園(7施設)と幼稚園(2施設)の卒園児は、合計約190名、

新入園児は合計約170名。

●各小中学校の卒業生・新入生の人数は

・啓明小学校(卒業生名)53名(新入生)67名

・美鳩小学校(卒業生)133名(新入生)159名

・明和中学校(卒業生)168名(新入生)189名 |

4月7日(日)お釈迦様の誕生を祝う、蓮華寺の恒例行事『花まつり』が沢山の子供たちを集めて開催されました。住職たちと子供たちが、お釈迦様の像に甘茶をかけて誕生を祝った後「重須孝行太鼓」を皮切りに「子供寄席」「大和幼稚園ダンス」「ミッチャン&フレンズ」などのイベントが続きました。会場には様々な出店も出ていて、満開の桜の下、楽しいイベントを見て、ゲームをして、美味しいものをいっぱい食べた子供たちの顔も、満開の笑顔でした。

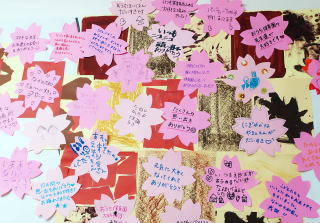

3月30日(土)大和町で10年間続いた園を閉めるにあたり『閉園会』を催しました。

当園に通ってくださったお子さんと保護者の方々に、2015年から2023年までの園児たちの写真コラージュパネルを見たり、お子さんたちに桜の形の紙に園へのメッセージを書いてもらってボードに貼り、満開の桜の木を作って楽しんでもらう時間と、歴代の園長も招いて「フローレンスの子ども食堂」の軽食を食べながら、思い出を語り合う時間も作りました。嬉しいことに約70名の親子の方々が参加してくれて、卒園したお子さんの大きくなった姿や、保護者の皆さんのお元気なお姿を見られて、とても感激した『閉園会』でした。

当園に通ってくれたご家族の皆さん、当園を見守ってくださった地域の皆さん、10年間本当にありがとうございました!。(北中園長)

3月1日(金)に開催した『ひなまつり会』は、①「ひなまつりの歌」②ひなまつりを説明する「紙芝居」③先生が扮装したお内裏様とお雛様の「間違い探し」④「ひなあられとひし餅の本物を見る」のプログラムを、0~1歳児・2~3歳児・4~5歳児の3グループに分けて行いました。年齢が上がるにつれて、歌は力強く、「間違い探し」もすぐに言い当てていました。3歳・4歳・5歳児の数人が、自分で作ったひな人形をみんなに見せて説明してくれましたが、トイレットペーパーの芯・紙の箱・色紙などの材料選びに感心しました。

最後にクラス毎にひな壇の前で記念撮影をして『ひなまつり会』は終了しました。この後の給食とおやつには「ひなまつりメニュー」が出て、みんなニコニコ顔でした。

2月28日(水)おうち保育園の園児たちと先生たちが、センターの雛飾りを見に来てくれました。この日のために「傾聴サロン」の加藤さんがネコのお雛さまを作り、防災士の関口さんが1歳児用のお菓子を用意して、園児たちを待っていました。センターに入って来た園児たちは、七段と四段の雛飾りや天井から吊るされた吊るし雛の華やかさに、目を丸くして見つめていましたが、プレゼントが配られると一気に笑顔になり、町会の方々と楽しそうにお話をしていました。町会の皆さんにとって、待ちわびた園児との交流の時間でした。

3月2日(土)青少年育成大和地区委員会はミニリーダー講習会のバスハイクを実施しました。参加者35名、スタッフ7名で埼玉県にある「グリコピア・イースト」「北本キャンプフィールド」に行ってきました。

「グリコピア・イースト」では、プリッツやポッキーの製造過程を見学し、グリコの歴史などを学び、最後にクイズに挑戦してきました。プリッツやポッキーは長い1本の生地を焼く前、焼いた後に切るのではなく、生地に切れ目を入れておいて、焼いてる間に自然と切れていくということのに、みんな驚いていました。クイズでは、見学中にしっかり見ていれば正解が出せる問題で、1位の子どもは素敵な賞品をもらってニコニコでした。工場見学の後は、近くの「北本キャンプフィールド」でお弁当を食べ、鬼ごっこしたり、土手をころがったりみんなで楽しく遊んできました。(佐久間さん)

1月29日(月)やはた幼稚園に『移動動物園』がやって来ました。ポニーや小ブタ、ヤギやウサギ・ハリネズミのほか、鳥やヘビなど25種類、約200 匹の動物たちが子どもたちを待っていました。

午前は園児たちが動物との触れあいを楽しみ、午後はやはた幼稚園が開設した「おひさまクラブ」のイベントとして、地域の親子を対象に開催しました。「おひさまクラブ」とは、入園前の子どもと保護者が自由に遊べ、保護者同士のコミュニケーションや育児相談にも応じる場として、月1回のペースで長年続いています。今回は50組もの応募がありました。ほとんどの子どもは1〜2歳児で、ママと一緒に動物をなでたりだっこしたりして、「可愛い!」「こわ~い」「あったかいね」などと大はしゃぎでした。

2月3日(土)八幡神社境内に大勢の子供たちを集めて『節分祭豆まき』が開催されました。豆まきの前に「二重丸さん」の大神楽が披露されたのは、4年ぶりでした。獅子舞や傘の玉回しで盛り上がった後に、いよいよ豆まきの始まりです。舞台に上がった議員さんや町会の役員さんたちが撒く、豆やお菓子・ミカンに子供たちが群がっていました。持参した袋いっぱいに、拾った豆やお菓子を詰め込んだ、ニコニコ顔の子供たちから、見ている我々も福を授かった気分になりました。

1月26日(金)に行われた『わくわく子どもランド』は、毎年期末に行われています。指先が器用になり、自分の作りたいイメージを「カタチ」に出来、表現することが上手になってきたため、クラス毎に子どもたちがテーマを決め、力を合わせて一から一緒に作りあげています。

今回のテーマは“園内の一日旅行”。2階の3部屋に旅行に関するアトラクションを、園児たちの手作りでオープンしました。3歳児の担当は、ジュースやアイスを売る「おみやげやさん」。4歳児は、お風呂まで作った「さるかにのゆ」。5歳児は立派な小屋に仕上げた「おばけやしき」でした。旅行する園児たちは、スタンプラリーで3カ所を巡りました。取材をしていて感じたのは、手作り作品の高い完成度と、それを説明する上手な話し方、そして年下の園児を気遣う優しさでした。みんな確実に成長していますね。

“子供たちに音楽の夢を運ぶ楽団”として世界的に有名な『ロバの音楽座』が、1月24日(水)大和幼稚園で演奏を行いました。園長先生の芸大時代の卒論テーマが、古楽器のリュートだった事がご縁で『ロバの音楽座』と40年以上のお付き合いだそうです。

5人の演奏者が使う、中世・ルネサンス時代の古楽器の珍しい形から生まれる、美しい音、ふしぎな音、おもしろい音や、演奏者たちの歌や踊りは園児たちを魅了しました。演奏の合間には園児との触れ合いとして、園児の将来の夢を聞いて夢が叶う演奏をしてくれました。1時間の演奏会が終わって、園児から楽しい夢を見せてくれた5人の演奏者に、お礼の花束が贈られました。解散した園児たちの顔は、みんな優しい微笑みに溢れていましたよ。

1月18日(木)人形劇団「じろっぽ」さんをお招きし、「大きなだいこん」「歌のファンタジー」を上演していただきました。子どもたちは当日を迎えるまでに、ポスターやチケットを作り、わくわくしながら準備を進め楽しみに待っていました。当日はホールに舞台や照明が設置され、いつもとは違う雰囲気に少し緊張気味の子どもたちでしたが、音楽が鳴りかわいいお人形達が登場すると大喜び♪物語の中で人形との掛け合いをしたり、一緒に歌ったりして楽しみました。また、観劇後に年長児は招待した姉妹園の子どもたちと会食をし、賑やかな時間を過ごしました。(成田先生)

1月13日(土)に明和中学校の『作品展』に足を運びました。展示された作品は美術科以外にも技術科、理科、家庭科、国語科などの多様な作品があり、中学生らしい創造力溢れる作品の数々にとても感動しました。特に印象的だったのは、有名画家の作品の模写と自画像が描かれている3年生の作品で、生徒達が表現したアイデアの豊かさは、彼らの内面の豊かさともリンクしているように感じました。作品展を通して、これからの未来を担う中学生たちの創造的な可能性に期待が膨らみました。若いながらも多様なアイデアや深い表現力を備え、これからの社会や世界に新たな風を吹き込んでくれると感じました。(渋谷さん)